从蔬食中感受生活滋味

|

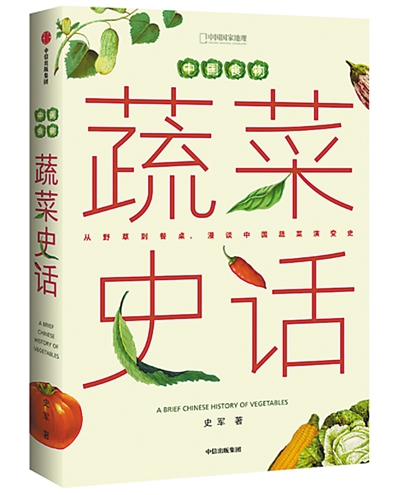

《中国食物:蔬菜史话》:史军著;中信出版社出版。 |

了解了食物背后的讲究和学问,在享用时就多了些知性的愉悦感,让我们更加热爱生活。

史军的《中国食物:蔬菜史话》是一本有趣的故事书,读起来趣味盎然。所谓讲故事,无外乎两个方面:一个是态度,一个是技巧。史军长期从事科普创作,能够把艰深的科学道理用平实生动的语言表述出来。

这也是一本简洁明了的实用工具书。我们的纪录片团队一直关注一个主题,即“食物与人的关系”。拿到书稿后,摄制组同事如获至宝,先睹为快,有人甚至很快做出了全书的“思维导图”,因为对拍摄来说,它太实用了。

在《中国食物:蔬菜史话》一书中,作者对地理的“横线”和历史的“纵线”进行了有意义的梳理。不仅把不同蔬菜的起源、自然地理环境写得清清楚楚,也把每一个阶段性的培植进化,关联到人们熟知的历史年代。比如,大唐盛世的出现,本书告诉我们,一个重要因素是农业的稳步发展。那时的气温大概比现在高1—2摄氏度,粮食、蔬菜、水果产量的增加,直接促进了社会经济的繁荣。

书中有很多硬核知识,也有很多看似信手拈来的偏门冷知识,更重要的是作者在写作过程中,用事实支撑了自己的观点。比如,如何看待野菜——作者在开篇就比较客观地写到,人类最早的蔬菜原本都是野菜,野菜伴随我们的祖先走过长路漫漫的远古。书中不乏对野菜风味的赞美,作者无限惋惜荠菜无法进入菜园,夸赞它因为含有叶醇,带给口腔、鼻腔的特殊甜香,“就像麦芽糖浆拌上了新鲜菠菜”。不过,在随后的专题里,作者又客观地对比了野菜和家蔬,指出前者不仅普遍口感苦粗,而且有安全隐患。生物碱、氰化物、木藜芦毒素和酚类化合物“四大元凶”,是阻碍野菜进入我们日常饮食的根本原因。

这还是一本诱人的美食书。中国人习惯把食物分成饭和菜,其中蔬菜从食物总量上来说,可以占到1/4左右。中国人对蔬菜的爱不仅仅体现在培育种植,也体现在加工和烹饪上。尽管本书对蔬菜采摘之后的阶段着墨较少,但从对蔬菜被选择和被淘汰的描述中,我们可以一窥不同世代人们对蔬菜口味的变化。

人类对味道的需求,有时甚至能够决定一个物种的兴与衰。书里有一个故事讲的是芜菁,它从最初的亦饭亦菜,受人追捧(汉桓帝和诸葛亮都给过很高评价),到后来的无人问津,最重要的原因应归结为中国人所称的“口感”。由于干物质比较多,芜菁口感粗糙,不如马铃薯细腻,更无法像萝卜那样容易咀嚼,退出大众饭桌在所难免。

另一个故事说的是“葵”,中国曾经的“百菜之王”。我在重庆吃过“冬葵”,当地称作“冬寒菜”,用来熬粥,可以养胃。冬寒菜的叶片上有一层细细的绒毛,只有遇到油脂才会变软,吞咽时候才能顺滑许多。“葵”之所以后来被大白菜淘汰,也是因为口感。尽管它叶片里含有大量的多糖物质,今天看来对健康有利,但是因为味道,我们对它依然没有“网开一面”。

现在市面上关于美食的文章和图书主要有三种:一是搏资源和见识,描述的是常人难以吃到的食物;二是以食物抒怀,寄托人文情感;三是告诉我们食物中蕴含的道理。这三种风格都有自己的读者,而《中国食物:蔬菜史话》属于最后一种,它告诉我们很多有益的道理。

“道理”和“美食”有关系吗?我认为有。前几天见到一位北京美食作家,说起“美食到底是什么”。作家的答案让我觉得特别温暖和实在。他认为美食不是那些我们吃不到的东西,而是对日常食物本身越来越多的了解。因为了解食物背后的讲究和学问,在享用时就多了些知性的愉悦感,无形中让我们更加热爱生活。“您看,没多花一分钱,我们的生活品质就提高了。”作家说。

我同意作家的话,也更愿意过这种“品质生活”。从今天起,关心粮食和蔬菜,面朝大海,春暖花开。

《 人民日报 》( 2022年07月05日 20 版)

分享让更多人看到

推荐阅读

- “一见你就想笑” 丑萌“马踏飞燕”玩偶为啥能火出圈

- 近日,甘肃省博物馆推出的“马踏飞燕”玩偶,凭借“丑萌”的造型火出了圈。 这个系列玩偶创意源于该馆镇馆之宝“铜奔马”,有站姿款和奔跑款两款,表情俏皮生动。…

- 历时三年 “教育援青”新书发布

- 人民网北京7月4日电 (刘颖颖)近年国家推进“教育援青”战略,高度重视我国各民族共同发展的高等教育事业,北京师范大学承担西部对口支援位于青藏高原的青海师范大学任务,共建青海省人民政府—北京师范大学高原科学与可持续发展研究院与北京师范大学跨文化研究院“丝路跨文化研究”的重大项目,推进跨文化中国学,加强中华民族共同体意识建设,历时三年,出版“教育援青”人文学科基础建设系列、《大唐西域记》研究与多元文化交流、《跨文化研究的理论与方法》与人文学科前沿研究系列著作,并将这批成果投入“跨文化中国学方法论”研究生课程教学中,在青海师大人文学科研究生中引起强烈反响,取得丰硕成果。 7月2日,“教育援青”新书发布会暨跨文化中国学与铸牢中华民族共同体意识研讨会在北京的商务印书馆主会场和西宁的青海师范大学分会场采取线下与线上结合的方式举行。…

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量