读帖消夏

222

222

|

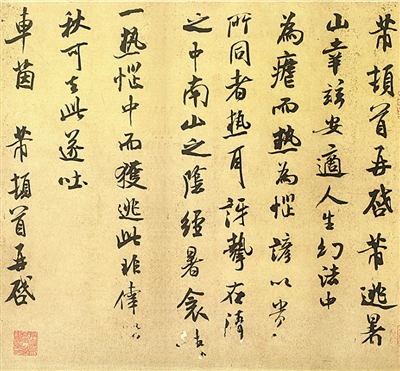

北宋米芾行书《逃暑帖》。 |

大暑将至,一年中最热的时节即将到来。

大唐贞观六年(公元632年)孟夏,长安城已火伞高张,太宗率群臣到九成宫避暑。这里高阁周建,台榭参差,“炎景流金,无郁蒸之气;微风徐动,有凄清之凉”。悠闲的太宗信步于楼阁之间,忽然发现路边的一片泥土有点潮润,于是用手杖轻轻捣之,一股清泉瞬间涌出,“其清若镜,味甘如醴”,便命魏征撰文、欧阳询书丹,遂成千古名作《九成宫醴泉铭》。后世临帖者或不知,这件精密严整、峭劲挺秀的楷书经典,原是千余年前一个夏日的清冽注脚。

天地万物,此消彼长,“热”本是夏的底色。江南梅雨季的蒸湿与炙烤,连书圣王羲之也不堪其苦。《淳化阁帖》等丛帖收录的王羲之手札,不少与盛夏相关,字里行间皆是暑气:“此蒸湿,难为人”“今日热甚”“晚复毒热”……友人欲访,他推拒:“便大热,足下晚可耳。”闻友人冒暑远行,又忧叹:“触暑远涉,忧卿不可言。”篇篇“热”字,倒让他翩若惊鸿的超凡书迹多了几分烟火气。

暑气灼人,古今同此。唐代颜真卿在《中夏帖》里坦言,“病懒,益不喜所为”,连替人书石也要等秋凉。北宋米芾更妙,躲入山中,以一纸《逃暑帖》向人“炫耀”:“芾逃暑(入)山,幸兹安适。”若放今日,怕是要被笑作“凡尔赛”了。

然酷暑虽熬身,友情更感人。北宋名臣傅尧俞《蒸燠帖》仅数语:“气候蒸燠,伏惟台体万福。”简淡问候诉诸端雅的楷书,品之如清风入怀。蔡襄《暑热帖》诉苦“日夕风日酷烦,无处可避”后,附“精茶数片”赠友,用淳淡婉美的笔墨撑起一片夏日的轻阴。明代马愈《暑气帖》在暑退时邀友“十一日敬洁一觞,敢请移玉过寒舍话旧片时”。其笔法骨力排奡,纵宕不羁,与友人之情谊亦如墨色清润绵长。

若论夏日雅事,怎少得消暑佳味?五代杨凝式《夏热帖》中提及的“酥密(蜜)水”为酷夏带来一丝清甜。酥蜜水或为酥酪与蜂蜜调和而成的消夏饮品,制法今已失传。杨氏书风恣肆无羁,无怪乎米芾盛赞,“横风斜雨,落纸云烟,淋漓快目”,此帖当之无愧!

“冷淘”也是一道经典的夏日美食,北宋王巩《冷淘帖》透露了个中消息。王巩书法兼东坡的丰腴和鲁直的峻拔,传世罕见,但一纸《冷淘帖》风姿妩媚而含蓄内敛,文曰:“巩已作冷淘一杯,幸如约也。”冷淘又称槐叶冷淘、翠缕冷淘,其实是一种冷面,以槐叶汁和面为之,煮熟后置于冰水或井水中浸凉,佐以调料,清爽适口。唐代杜甫曾作《槐叶冷淘》:“君王纳凉晚,此味亦时须。”自唐宋至明清,从宫廷到市井,这一碗冷淘,竟成了跨越千年的夏日传奇。

笔墨驱暑气,尺牍蕴清凉。当我们展纸临习《九成宫醴泉铭》的劲秀,击赏《夏热帖》的痛快,细品《冷淘帖》的烟火,那些被墨迹封存的夏日记忆——书圣的烦忧、名士的洒脱、友情的萦怀、美食的爽口,便如轻风拂过案头,在一方墨池中漾起千年未散的层层涟漪。

(作者为上海市书法家协会金石碑帖专业委员会副主任)

《 人民日报 》( 2025年07月20日 08 版)

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量