剪纸艺人王银凤:

一剪一刻皆是创新空间(新国潮)

|

|

王银凤在创作剪纸作品。 |

|

|

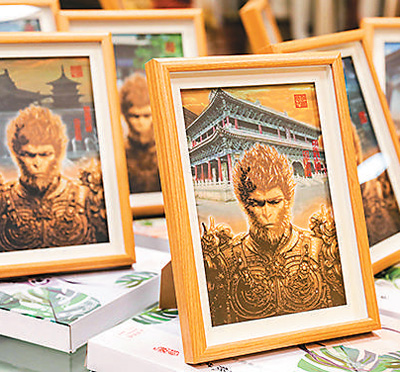

王银凤创作的悟空主题画框摆台文创产品。 |

|

|

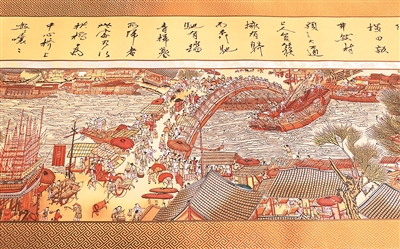

王银凤创作的《清明上河图》剪纸仿古名画(局部)。 |

走进山西上林苑传统剪纸艺术研究所,王银凤伏在案头,左手捏纸,右手握剪刀,剪刀快速变换方向游走于纸面,勾勒出蛇身的轮廓。无需底稿,一剪到底,不出20分钟,由蛇身组成的“福”字便跃然于纸上。

太原剪纸起于民间,传于民间,距今已超过2000余年历史,最早可追溯至《史记·晋世家》记载的“剪桐封弟”典故,2021年被列为国家级非物质文化遗产代表性项目。目前,作为太原剪纸的代表性传承人,王银凤入选第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人名单。

对于王银凤而言,创新理念已经和作品设计融为一体。她能捏住一片厚度0.015毫米、比头发丝还薄的“手撕钢”,剪刻出光滑如镜、通体泛着银光的太原双塔;也能让红色的丝绸和纸张在手中翻飞后,变成裙装上的蝴蝶胸针、陶瓷碗外侧的福字图案、新人婚礼上的卡通人物贴纸,抑或是仿古名画里的雕梁画栋、层楼叠榭和远山下荡漾的一池春水。

风格独特

在王银凤的工作室里,墙上悬挂着《长城颂》《牡丹富贵图》等多幅剪纸作品。打远一看,仿佛是把长城的摄影作品装裱在画框里,气吞山河,壮丽秀美;走近一瞧,多层套色点染的剪纸工艺映入眼帘,每处城墙砖纹、山脉褶皱清晰可见,由浅入深,层次分明。一旁,京剧脸谱人像上的50余根胡须根根分明,精细度已达毫米级。

创作细致入微的作品时,王银凤会掏出一套刻刀工具,将清水滴在油石上后,再将刻刀放在油石上细细打磨至锋利,一刀即一笔线条。而剪刀与刻刀并用的技艺,源于南北交融的剪纸风格。

隋唐时期,太原是仅次于长安、洛阳的三大都市之一,南来北往的客商聚集于此,古人南北交融的生活方式也体现在剪纸文化里。

“用剪刀勾勒轮廓,局部细微之处再用刻刀精描线条——这就是太原剪纸的独特之处,整体有着北方剪纸的宏大气势,但每个局部的人物、景物又细致生动,颇有南方剪纸精巧的韵味,写实而不拘泥,夸张而不变形。”王银凤介绍道。

在王银凤的记忆里,年味儿就藏在窗格上的剪纸里。

一进腊月,清晨醒来发现母亲坐在炕头,红色的剪纸在手中上下翻飞。年仅6岁的王银凤,学着母亲的样子拿起了剪刀。如果家里突然停电,她就借着煤油灯的余光剪出喜鹊登梅、福字生肖,一抬眼已是午夜。除夕一大早,她和姐姐穿梭在老家十几间平房中,把玻璃擦净后,先在窗格铺上一层白麻纸,再把大红色的窗花贴上去。这一幕至今都留在她心里:“剪纸一贴,这年味儿就出来了,家里处处充满喜气。”

大学毕业后,王银凤从事会计工作。一次,朋友去加拿大看望女儿,想带些剪纸送给外国友人,王银凤便剪了一沓十二生肖的大红色剪纸。朋友回国后,再次找到王银凤:“剪纸都被抢没啦,他们特别喜欢,能不能再剪一些带出去?”见剪纸作品被外国友人和海外华人认可,王银凤难掩内心的激动,决定将儿时的爱好,慢慢发展为一项终身的事业。

与时俱进

幼时,曾满心期盼着红色剪纸贴满每扇窗格,如今,王银凤却不忍让太原剪纸只停留在窗前。“人们的生活习惯、审美取向、居住环境都发生了变化,若剪纸不能与时俱进,就会慢慢被市场淘汰。”王银凤说。

“一刀一剪都是生活。”王银凤相信,只有让太原剪纸融入生活,在创作过程中,充分考虑每一类作品的客户群体、应用场景,适应当代的审美变化,才能实现真正的活态传承。

形式上怎么变?

当下,人们贴窗花的需求量虽有所减少,但日常的家居装饰需求一直在,于是挂在沙发后的画框、桌面上的摆台,或装裱成易于携带、悬挂的卷轴产品应运而生。发现剪纸作为伴手礼的需求,王银凤又和丈夫马不停蹄地开发剪纸礼品,把剪纸作品变成礼品册、剪纸台灯、扇子、文创书签;随着国产3A游戏《黑神话:悟空》、电影《哪吒之魔童闹海》爆火,王银凤根据原型进行再创作,剪出的画框摆台等文创产品,被迅速抢购一空。

怎样最大化凸显古老非遗的收藏性?

王银凤决定走高端收藏品路线,做剪纸仿古名画。创作《清明上河图》时,第一版作品只剪了一层,作品通体为黑色线条,只能勾勒出原作的外轮廓,王银凤总觉得少了些感觉。她想让平面的剪纸,呈现出立体的效果。

既然一层很难呈现,用多层行不行?于是,她使用三层套色点染工艺,按照色阶不同,分为黑色、深黄色、浅黄色三层,依次画设计图,再逐层剪刻,按照颜色由深入浅、线条由粗至细的顺序依次装裱固定……整体看,一山一水,底色的点染工艺层次晕染分明;近处瞧,人物的眉、眼及衣服上的花纹线条清晰可见。靠着一股追求完美的劲头,20多年间,前后改良了7版,如今高悬于工作室内的第7版《清明上河图》,用了整整3年才创作完成。王银凤深知,只有让自己满意的作品,才能经受住市场的检验。

工作台前,王银凤一坐就是七八个小时,当疲惫感袭来,才发现腰已经直不起来,头也抬不起来了。凭着对剪纸一腔热血的爱,王银凤再苦再累也不觉得,只觉幸福。多年来,尽管形态不断在创新,但王银凤为作品注入的情感不曾变过,她把自己对生活的理解、对人们的祝福剪进了每一件作品中。

“作为非遗代表性传承人,我们既要做一些符合市场需求的产品,同时也要尽到保护与传承的责任。剪纸艺人的职业生涯是有限的,想在身体条件还允许创作的时候,多做一些诸如仿古名画的剪纸作品,挖掘传统文化中的意蕴之美,把作品传给后人。”王银凤说。

活态传承

非遗活态传承,难点仍在于“人”。

想让剪纸不断代,王银凤意识到,要从娃娃抓起:“从传承角度来说,就应该从小抓起。一旦培养起来孩子的兴趣,打好基本功,他们一生都会关注剪纸。”

从2013年起,王银凤便与山西省内中小学、太原市小店区文化馆等多家单位达成合作,让太原剪纸走进课堂,一教就是十多年。除此之外,王银凤还带领自己的十几名徒弟进入课堂,接力推动剪纸进校园。

在太原市东岗小学的课堂上,王银凤正在教三年级的孩子们剪纸:“今天我们要学剪人物了,想不想剪哪吒?”孩子们一听到哪吒,眼里满是光,纷纷大声喊:“想!哪吒,哪吒!”

王银凤把提前绘制好的十余个不同造型的哪吒图纸发到孩子们手里,再手把手地教学。拿起剪刀,孩子们神情专注,剪得十分入迷,都想剪完赶快打开看最终效果。不一会儿,他们得意地展开作品,一个个动作各异的“哪吒”跃然纸上,脸上露出满是成就感的笑容,王银凤笑着给他们拍照。课后,王银凤还为学生们的作品举办了小型展览,持续激发他们对剪纸的兴趣。

久而久之,剪纸也点亮了一些孩子的艺术之梦。“有的孩子从小喜欢剪纸,从网上买来剪纸书籍,照着书上的图案剪,一剪就停不下来,晚上不睡觉都在剪。”看到越来越多的孩子想把剪纸当作职业方向,王银凤似乎听到了多年努力的回音。

受父母影响,王银凤的女儿郭意鑫从小热爱剪纸,如今在上海体育大学学习,也不忘传承剪纸文化。一次,学校开展“‘一带一路’中华行”活动,课堂上来了很多外国留学生,母女合作完成了一堂剪纸实践课:王银凤在线上讲解太原剪纸的历史典故和技法,郭意鑫则在线下课堂辅导具体实践,很多留学生剪出成品后,都忍不住感叹:“中国的剪纸太神奇了!”

今年,王银凤正在筹备给国内外多家单位提供全会场的剪纸装饰,并尝试与亚马逊等电商平台合作,让太原剪纸拓展海外市场。

尽管经王银凤之手剪刻出的作品已数不胜数,但她对待每一幅作品的态度依旧是精益求精。“希望自己的作品能够穿越时空,让后人能通过太原剪纸感知我们当下的生活状态。”王银凤说,在精耕创新的同时,她也会尽自己所能,推动博大精深的剪纸文化传得更远。

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量